기사상세페이지

1. 일시 : 2012년 02월 17일(금) 19:00

2. 장소 : 국립남도국악원 진악당

3. 주최 : 국립남도국악원

<프로그램>

1. 기악합주 - <대풍류>

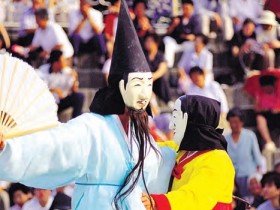

대풍류는 향피리 2, 대금 1, 해금, 장구 1, 북 1로 삼현육각의 악기편성과 같다. <관악영산회상>을 대풍류라고 하며, 민속음악에서의 대풍류는 승무나 탈춤 등의 민속춤과 경기무속에 사용하던 곡이다. 해금의 명인 지영희 선생이 무용반주음악에 쓰였던 곡들을 합주용으로 재편성 해놓은 것이 근래 민속음악의 <대풍류>로 대표된다. 느린 장단인 긴염불로 시작하여 반염불-삼현타령-느린허튼타령-중허튼타령-자진허튼타령-굿거리-자진굿거리-당악으로 진행하면서 점점 빨라지는 구조로 짜여獵�.

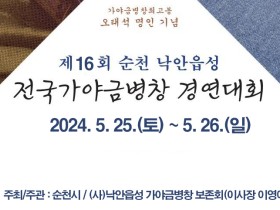

2. 가야금병창 - <수궁가> 중 ‘토끼화상 그리는’ 대목

가야금병창이란 판소리의 한 대목이나 단가 또는 통속민요를 가창자가 가야금을 연주하면서 노래하는 형태를 말한다. <수궁가>는 병든 용왕을 살리려는 자라(별주부)와 용왕이 걸린 병의 치료제로 지목된 토끼가 수궁과 육지의 자연을 배경으로 펼치는 우화적인 내용이다. 그 중 ‘토끼화상 그리는’ 대목은 수궁의 별주부가 육지의 토끼를 알아보기 위해 화공을 불러 토끼의 초상을 그리는 대목이다.

3. 무 용 - <가인전목단>

가인전목단은 ‘아름다운 사람이 목단(모란)을 꺾는다’라는 뜻을 지닌 궁중무용이다. 꽃 중의 왕이라고 하는 모란꽃의 아름다움을 즐기는 모습을 표현한 작품으로, 순조 28년(1828) 효명세자가 창작했다. 무대 중앙에 놓인 모란꽃병을 중심으로 무용수들이 두 편으로 나뉘어 다양한 대형을 만들어 가며 춤을 춘다. 반주음악으로 향당교주와 관악영산회상 중 삼현도드리, 염불도드리, 타령 등을 연주한다.

4. 사물놀이 - <웃다리농악>

<웃다리농악>은 경기, 충청, 강원도의 서쪽 지역에서 전문예인인 남사당패들이 전승해 온 것으로 세련되고 다양한 음악성을 갖추었다. <웃다리농악>은 느리고 빠른 장단의 변화가 뚜렷하고, 장단을 이끌어 가는 꽹과리 가락의 선율 단락이 간결하면서도 강렬한 인상을 준다. 점고장단-쩍쩍이장단-칠채장단-육채장단-덩덕궁이장단-휘모리장단으로 구성되어 전개된다. 특히 꽹과리를 칠 때 울림을 막고 치는 쩍쩍이 가락과 두 명의 꽹과리 주자가 마치 대화를 하듯 짝을 이뤄 연주하는 짝쇠 가락이 특징이다.

5. 판 소 리 - <춘향가> 중 ‘이별가’ 대목

판소리는 소리꾼이 혼자 서서 발림(몸짓)을 해 가며 소리와 아니리(대사를 읊듯이 말로 표현하는 부분)로 긴 이야기를 엮어 나가는 음악이다. ‘고수’가 대목에 따라 다양한 장단을 북으로 반주하며, “(얼)씨구”, “(좋)다”, “(좋)지”와 같이 소리의 흥을 돋우는 추임새를 곁들인다.

<춘향가>는 성춘향과 이몽룡의 사랑을 주제로 한다. 춘향과 몽룡의 만남, 사랑의 언약, 이별, 신임사또 부임과 춘향의 고통, 몽룡의 과거급제와 어사출도로 전개되는 춘향가는 특히 치밀한 음악적 짜임새로 유명하다. ‘이별가’ 대목은 이몽룡이 한양으로 올라가게 되어 춘향에게 이별을 고하는 부분으로 계면조 가락이 춘향과 춘향모의 슬픈 감정을 절절히 표현해 낸다.

6. 기악독주 - 김일구류 <아쟁산조>

산조는 기악독주곡 형식을 갖춘 음악이며 장구나 북의 장단반주와 함께 연주된다. 1890년경 판소리 및 시나위의 음악적 영향으로 산조가 가야금에 제일 처음 형성된 뒤, 20세기에 들어서서 거문고 · 대금 · 해금 · 아쟁 · 피리 등의 악기를 사용하는 기악독주곡으로 정착되었다.

<아쟁산조>는 1960년대 무렵 한일섭·장월중선·정철호 등의 명인들이 틀을 짜서 연주한 것으로 피리산조와 더불어 다른 산조들에 비해 그 역사가 짧은 편이다. 오늘 연주되는 김일구류 <아쟁산조>는 장월중선에게서 이어받은 것이다. 장단은 진양조장단-중모리장단-중중모리장단-자진모리장단으로 구성되며, 계면조 가락이 기조를 이룬다. 활대로 현을 문질러 내는 지속음과 깊고 애절하면서도 풍부하고 섬세한 표현의 연주가 특징적이다.

7. 무 용 - <장구춤>

<장구춤>은 풍물굿에 나오는 설장구 놀이를 무대화하여 전문 춤꾼의 춤으로 정착한 신무용이다. 느린 장단에 맞추어 흥청거리듯 춤을 추다가 장단이 빨라지면 가볍게 발을 옮기고 도약하며 발랄하게 춘다. 독무로 혼자 추기도 하고 군무로 무대에 올려지기도 한다. 이 춤은 빠르게 양쪽 북면을 넘나들며 장구를 치는 솜씨와 회오리바람처럼 휘몰아치는 가락과 구성진 장단, 그리고 빠른 발놀림과 가벼운 몸짓 등이 특징이다.

8. 민 요 - <흥타령>

<흥타령>은 남녀의 이별을 노래하는 가사로 된 남도민요이다. 노래 후렴구의 ‘~~흥’이라는 가사로 인해 흥타령이라 이름 지어졌다. 12박자의 느린 중모리장단에 맞추어 부르며 떠는 목, 평으로 내는 목, 꺾는 목의 남도 육자배기 토리의 시김새를 잘 표현한 곡이다. 흔히 “흥타령을 알아야 남도민요를 이해할 수 있다.”라고 할 정도로 <육자배기>와 더불어 남도민요의 대표적인 곡으로 널리 사랑받고 있다.

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1여설뎐(女說傳)- 창작하는 타루의 ‘정수정전’

- 2날씨도 영웅시대를 막을순 없다<br> 임영웅 "팬들과 큰꿈 펼칠게요"

- 3토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 4'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

- 5전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 6영남의 '강태홍류 산조춤' 전승하는 보존회장 김율희

- 7"과거춤 복원해 다시 추는 기분"…김매자 '한국무용사' 재발간

- 8제10회 전국공주아리랑민요경창대회 대상 서승연 수상

- 9日닛산서 9주년 세븐틴, 이틀간 14만명 환호<br>"후회없이 불태웠다"

- 10한글서예로 읽는 우리음악 사설(195)<br> 정선아리랑