기사상세페이지

[국악신문] (44) 옛길 문경새재 선정비(善政碑) 이야기

이만유의 문경사랑 44

이만유/문경시문화관광해설사회 회장

조선 시대 때 과천 현감이 지방 수령 중에서 누구나 탐내는 최고의 자리였다고 한다. 그래서 과천 현감으로 서로 가겠다고 시쳇말로 로비를 하는 곳이었다. 왜 그러한가 하면 한양이 가까운 데다가, 오가는 고관들과 연을 맺을 기회가 많았고, 산신각 등 기도처의 새전(賽錢)과 호랑이나 도둑으로부터 안전하게 재를 넘겨주는 대가로 받는 월치전(越峙錢) 등이 짭짤하여 쉽게 재물을 모을 수 있고 줄을 대어 출세할 수 있었기 때문이다.

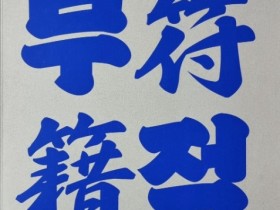

어떤 과천현감이 이렇게 재물을 많이 모아 한양에 큰 기와집도 장만하고, 뇌물을 상납하여 조정의 요직으로 영전하게 되었다. 이임하면서 수레 가득 재물을 싣고 한양으로 가는 길에 남태령에 이르니 아전들이 그동안 선정을 베풀어 주심에 감사하다며 지금 선정비를 세우는 중이니 잠시 머물러 일필휘지 한 자 남기고 가시라 하여 말에서 내려 보니, 백성들이 이미 ‘今日送此盜(금일송차도)’ ‘오늘 이 도둑놈을 보내노라.’라고 써 놓은지라 괘씸하지만, 속마음을 감추고 붓을 잡아 ‘明日來他盜(명일래타도)’‘내일 다른 도적놈이 올 터인데’하고는 가버렸다. 그러자 많은 탐관오리 현감들에게 시달려 신물이 난 아전이 한 줄 쓰기를 ‘此盜來不盡(차도래부진)’‘이 도둑놈들 끝없이 오는구나.’라고 하였고 지나가던 나그네가 하도 기가 차서 허허 웃으며 ‘擧世皆爲盜(거세개위도)’‘온 세상 모두가 도둑놈이다.’라는 비문을 썼다는 쓴웃음 나는 이야기다.

선정비 건립은 대체로 백성들이 자발적으로 세우거나, 이임 수령과 향임(鄕任)이 협의하거나, 수령 본인 스스로가 세우는 세 가지이며 바람직한 것은 수령칠사(守令七事)를 잘 수행하여 선정을 베풀어 백성들이 그 은혜에 감사하다는 마음으로 세워야 하는데 그렇지 못한 경우가 많았다고 한다. 오히려 백성의 고혈을 빨아먹고 부임하자마자 여비조(旅費條)로 받는 돈인 쇄마전(刷馬錢)을 많이 거두기 바쁘고 내내 악정을 펴고는 그것을 위장하기 위해 선정비를 세우도록 압력을 넣거나 수령과 아전들이 비를 세운다는 명목으로 건립비인 입비전(立碑錢)을 거출하여 일부는 착복하는 등의 폐단이 있었다고 한다. 원래 선정비는 백성을 어질게 다스린 벼슬아치를 표창하고 기리기 위해 건립하는 비석으로서 엄격한 규정과 절차를 거쳐 세워졌지만 조선 후기에 와서는 너도나도 우후죽순 격으로 세우는 경향이 있었고 특히 후손들에 의해 세워지는 조상 자랑 선정비가 다수였다. 그래서 한때는 조정에서 엄격한 통제와 선정비 금지령, 선정비 철거령이 내려지기도 하였다.

우리나라 최초의 선정비는 전남 ‘순천팔마비(順天八馬碑)’로 고려 충렬왕 때 양리(良吏) 승평부사(昇平府使) 최석(崔碩)이 선정을 베풀다가 내직(內職)으로 영전하게 되자 당시 관례대로 순천부 백성들이 이임 부사에게 말 7마리를 헌납하였다. 최석은 이런 관례는 백성을 괴롭히는 폐습이라 생각하고 개경에 도착하자마자 도중에 낳은 망아지 1마리까지 합해 8마리를 되돌려 보냈다. 부민들이 ‘어찌 이런 일이’하며 감동하여 그 덕을 칭송하고 최석의 백성 사랑하는 마음과 청렴한 뜻을 기리고자 1308년(충렬왕 34)에 비석을 세우고 팔마비라 이름하였다. 이 일이 계기가 되어 승평(현 순천)에서 그때까지 내려오던 헌마(獻馬) 폐습도 없어지게 되었다고 한다.

600여 년의 오랜 역사를 지닌 문경새재 옛길에도 선정비가 많이 세워져 있다. 사적 제147호 지정된 문경 조령 관문(聞慶 鳥嶺 關門)의제1관문 주흘관(主屹關)을 지나 문경새재 오픈세트장에 다다르기 전, 우측 연도(沿道)에 20기의 선정비가 세워져 있다. 그 외 문경새재 고갯길에는 ‘안동부사 김수근 추사타루비(追思墮淚碑)’ 등 4기의 선정비가 있고 특이하게도 길가 바위 위에 새긴 ‘현감 이인면의 선정비’ 등 마애비(磨崖碑)가 9기 있으며 옛길박물관 안팎에 ‘겸 유곡찰방 최후 홍주 선정비’ 등 4기가 더 있다. 대다수 관찰사와 현감의 비석으로서 선정비(善政碑), 송덕비(頌德碑), 불망비(不忘碑), 영세불망비(永世不忘碑), 타루비(墮淚碑), 애휼비(愛恤碑), 충렬비(忠烈碑), 청덕비(淸德碑), 거사비(去思碑)등 이름도 다양한 비석들이다. 비 명칭 중에‘타루비’란 선정을 베푼 중국 진(晉)나라의 양양태수(襄陽太守) 양호(羊祜)를 추모해 세운 비석으로 사람들이 비를 바라보며 감사와 감동의 눈물 흘린다는 고사에서 유래된 비석이다. 그리고 아국(俄國) 최초의 타루비는 ‘여수 타루비’로 이순신 장군이 순절한 지 6년 후인 1603년(선조 36)에 장군 막하에 있던 군사들이 장군의 덕을 추모하기 위해 건립한 것이다. 그리고 거사비(去思碑)는 감사나 수령이 전임하여 떠난 뒤에 그 선정(善政)을 기리어 고을의 백성들이 사모하여 세운 비석으로서 어느 선정비보다도 값진 비석이라고 할 수 있다.

그렇다면 왜 문경새재에 선정비가 많을까? 그 이유는 한양과 영남을 잇는 조선의 중심 통로인 영남대로 문경새재로 대·소 관원(大·小 官員)과 진신장보(縉紳章甫-모든 벼슬아치와 유생들)가 왕래하는 곳이기 때문에 자기 자신이나 조상을 더 잘 알릴 수 있고 목민관으로서 본이 될 수 있음을 보여주기 때문이다. 아무도 보지 않는 외진 숲길에 세운다면 아무리 비석이 크고 많은 들 무슨 소용이 있겠는가.

그런데 특이하게도 여기 철비(鐵碑)가 하나 있다. 구한말 때 전국에 300여 기가 있었으나 일제강점기 때 일본이 전쟁을 수행하면서 물자가 부족하여 이것까지 수탈해 갔고 해방 이후 30 여기만 남았다는 보고가 있었는데 다시 정밀히 조사한바 지금은 국내에 99기가 남아 있다는 귀중한 문화재이다. 이 철비는 ‘홍노영 현감 영세불망비’인데 필자가 생각건대 자기보다 벼슬이 높은 관찰사도 모두 석비(石碑)인데 왜 철비를 세웠을까? 그리고 그 당시(1826년)의 철은 아직은 보편화된 자원이 아니어서 누구나 사용하기 쉽지 않았을 텐데 하는 의문이 들어 이유를 찾아보았더니 이분의 성향이 진보, 개혁적인 사상과 신문물을 받아들이려 노력했던 점을 상징적으로 표현하기 위해 근대적 철비를 세웠을 것으로 추정하였다.

문경새재에는 모 현감 한 사람의 비석이 6개나 있다. 이즈음 현수막이 걸리듯 많다. 비석 세우는 비용은 백성 부담일 텐데 이분이 양리(良吏)인지 아닌지? 이 비석들을 보는 사람마다 각각 자기 입장에서 판단하겠지만 정말로 훌륭한 업적과 백성을 위하는 목민관이라면 그렇게 많을 수도 있다. 그러나 어느 청백리는 좁쌀만큼이라도 백성에게 고통이나 피해를 주어서는 안 된다면서 선정을 베풀어 백성들이 꼭 선정비를 세우겠다고 해도 한사코 사양하는 원님이 계셨고, 또 어느 고을 수령은 자기가 베푼 선정(善政)에 감사하여 고을 백성들이 성금을 모아 선정비를 세웠다는 소식을 들었다. 그러자 수령은 자기 선정비를 보고는 즉시 석수를 불러 글자를 깎아내게 하고 ‘대소인하마(大小人下馬)’라 고쳐 새기고는 향교 앞에 갖다 세우고 하마비(下馬碑)로 삼았다고 한다. 이런 선치(善治) 수령이 있는데 아무리 생각해도 고개가 갸우뚱해진다.

그리고 또 하나 시선을 끄는 비석은 안동부사 김수근 타루비가 있는데 비문의 앞쪽에‘고안동부사김상국정문공휘수근추사타루비(故安東府使金相國正文公諱洙根追思墮淚碑)’라고 새겨져 있고 중간쯤 2자가 훼손되어 잘 보이지 않는다. 그런데 안동인으로서 후손들도 안동에 세거(世居)해 살면서 왜 안동부사를 기리는 비를 안동에 세우지 않고 멀리 문경새재에 세웠을까? 이는 물론 사람이 많이 다니는 문경새재를 왕래하는 관리, 유생들에게 보여 귀감을 삼게 하려는 뜻도 있다고 하겠으나, 큰 이유는 딴 데 있었다. 안동지방에서는 퇴계 선생 사후에는 절대로 선정비를 세우지 않는다고 한다. 그 연유는 선생께서 돌아가시기 전 당부하시기를 내 사후 조정에서 내려주는 예장을 사양할 것과 비석을 세우지 말고 조그마한 돌에 ‘퇴도만은진성이공지묘(退陶晩隱眞城李公之墓)’라고만 쓰고 뒷면에는 고향과 조상의 내력, 뜻한 바와 행적을 간단하게 쓰라 하셨다고 한다. 그리고 난 뒤 안동 땅에서는 퇴계 선생을 능가하는 인물이라면 몰라도 감히 크게 비석(선정비)을 세우지 못하게 되었다. 그 증거로 학계에 보고된 자료를 보면 경북지역 선정비는 총 1,108기인데 경상감영 있었던 상주가 66기, 대구가 65기가 있지만, 안동은 3기뿐이라고 한다.

마지막으로 백비(白碑) 이야기로 끝을 맺으려 한다. 백비는 비석은 있는데 글자가 없는 비석으로 일명 무자비(無字碑), 몰자비(沒字碑)라고 한다. 그런데 문경새재에는 미완성 ‘문경새재 마애 삼백비(三白碑)’가 있는데 이를 재미있게 ‘멍텅구리 마애비’라고 부르기도 한다. 제2관문 조곡관을 지나면 길옆 바위에 조선 후기의 유형으로 된 세 개의 비석 모양만 그려져 있지만 언제, 누가, 왜, 어떤 사유로 비문이 없이 그대로 두었는지 알 수가 없다. 진정 백성을 사랑한 목민관이 선정을 베풀자 백성들이 그 공을 기리려 하였으나 본인이 거절하였는지, 아니면 못된 탐관오리가 억지로 시켜 마애비를 새기려다가 악정이 탄로되어 조정에서 죄를 물어 파직되자 중단하였는지 긴 세월 묵묵히 입을 다물고 있는 비신(碑身)이 새겨진 바위나 주변의 아름드리나무들만 그 진실을 알 뿐이다.

참고로 문경새재에 있는 ‘문경선정비군’에 있는 20기 선정비 중 관찰사 비가 11기가 있는데 거기 비문(碑文)을 보면 비석마다 관찰사 이상국, 관찰사 김상국, 관찰사 박상국 등등이 있다. 사람들이 무슨 동명이인(同名異人) 비석을 모아서 갖다 놓았나 하며 농담조로 말하는데, 비문을 새길 때는 일정한 형식이 있다. 성(姓) 밑에 상국(相國)과 후(侯)가 있는데 이는 품계에 따라 구분되는 것이며 상국은 당상관(정삼품 중 통정대부는 당상관, 통훈대부는 당하관) 이상에게 후는 당하관들에게 붙이는 존칭이다.

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1김연자 "노래 좋아 달려온 50년…88 폐막식 하늘 지금도 생각나"

- 2여설뎐(女說傳)- 창작하는 타루의 ‘정수정전’

- 3날씨도 영웅시대를 막을순 없다<br> 임영웅 "팬들과 큰꿈 펼칠게요"

- 4토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 5'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

- 6전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 7도자의 여로 (146)<br> 분청귀얄문잔편

- 8문화체육관광부, 지역 예술단체 22개 선정

- 9무형유산‧퓨전국악 어우러진 '무등울림축제' 개최

- 10서울문화재단, 노들섬 중심으로‘노들 컬처 클러스터’구축

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)