기사상세페이지

이윤선(문화재청 전문위원)

"내 님 그리워 울고 있으니

산접동새와 내신세가 비슷하외다

아니며 거짓인줄 잔월효성만이 아시리다

넋이라도 임과 함께 하고 싶어요 아~

우기는 이 누구입니까

과실도 허물도 전혀 없습니다

모함에 지나지 않는 것을

서럽구나 아~

임께서 저를 벌써 잊으셨나요

아소 임아, 다시 들으시어 사랑해주소서"

저 유명한 '정과정곡'이다. 우리말로 전하는 고려가요 가운데 작자가 가장 확실한 노래, '고려사'와 '악학궤범'에 전하는 노래로 고려 후기 정서(鄭敍)가 지은 가요다. 참소를 받고 고향 동래로 유배되었는데, 오이정자를 짓고 오이를 재배하면서 부른 노래라 한다.

여기서 내가 주목하는 것은 오이정자(瓜亭)다. 가요의 내용에서 확인할 수 있듯이 오이는 임금의 부름에 대한 기다림의 정서를 대변한다. 왜 기다림이 오이일까? 벼슬아치의 임기로 상징되었던 중국의 고사로 거슬러 올라가면 궁금증이 풀린다.

중국 춘추시대에 제나라 양공이 관리를 임지로 보내면서 다음해 오이가 익을 무렵에 돌아오게 하겠다는 말에서 유래했다. 여자가 혼인할 나이가 되는 열대여섯 살 혹은 기한이 다 된 시기를 뜻하기도 한다. 오이 과(瓜)자를 쓴 과기(瓜期), 과한(瓜限) 혹은 과만(瓜滿) 등이 벼슬아치의 임기를 나타내는 말이 된 이유다.

수묵화나 민화의 초충도(草蟲圖)에도 여타의 소재들과 함께 오이가 즐겨 다루어진다. 신사임당의 초충도 8폭 자수병풍 중 오이와 개구리 그림이 가장 대표적이다. 길쭉하고도 탐스럽게 수직으로 그려진 오이를 남성성과 아들로 해석하는 것은 불문가지다. 길게 뻗은 오이덩굴은 자손이 끊이지 않고 번창하기를 바라는 소망으로 해석한다.

개구리는 올챙이에서 변태하는 상징동물로 다산을 의미하며 고개 숙인 조(粟)는 겸손과 겸양을 나타낸다. 함의들이 이러해서인지 가지와 오이, 수박 등이 초충도의 배경으로 즐겨 다루어진다.

각각의 민화 상징과 함의들에 대해서는 면을 달리하여 다루어나가겠다. 의문이 든다. 초충도의 오이를 남근의 은유로만 해석해야 할까? 보다 근원적인 투사, 시경 이래 담론화된 오이의 궁극적인 함의는 어쩌면 기다림일지도 모른다. 다산과 다복을 기원했던 길상화(吉祥畵)의 원초적 욕망이라고나 할까.

그래서인지는 모르겠지만 후대로 올수록 초충도의 의미는 강하고 부귀한 것들에 대응하는 저항기제로 인식되기도 한다. 풀과 벌레들의 그림을 비단 여자들만 그렸던 것은 아니지만 이름도 빛도 없고 아무짝에도 쓸모없이 여겨졌던 풀벌레들을 주목했던 여성들의 심성 혹은 가지지 못한 자들의 심상 얘기다.

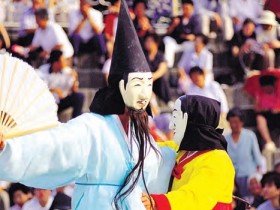

현대민화에서도 여러 가지 풀벌레 그림들이 즐겨 창작되곤 한다. 현상에는 뜻이 숨어있다. 고려가요 정과정에서 강강술래의 외쌈놀이 등을 바라보는 내 시선의 향방이라고나 할까. 차첨지라는 캐릭터를 읽어내는 시대정신이라고나 할까. 남근의 은유를 다산이나 길상으로만 해독해서는 안 될 이유들을 상고해본다. 기울어진 남근 혹은 당치않은 남성 우위의 성희롱을 비판하는 것, 부귀공명의 화훼가 아닌 하찮은 풀벌레들 속에 자신들을 투사해내는 민화의 심상을 주목하는 이유가 여기에 있다.

어쩌면 이것은 남성들의 지배에 억눌려 온 여성들, 가진자들에 억눌려 온 못가진자들의 매우 오래된 기다림일지도 모른다.

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 2공연예술로 하나가 되는 '더원아트코리아' 최재학 대표를 만나다

- 3유인촌 문체부 장관, '국제문화정책 추진전략' 발표

- 4'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

- 5김연자 "노래 좋아 달려온 50년…88 폐막식 하늘 지금도 생각나"

- 6도자의 여로 (146)<br> 분청귀얄문잔편

- 7문화체육관광부, 지역 예술단체 22개 선정

- 8전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 9무형유산‧퓨전국악 어우러진 '무등울림축제' 개최

- 10스페인의 꽃, '파두&플라멩코' 부산에서 만나다, 선착순 200명 예약

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)