기사상세페이지

이윤선(문화재청 전문위원)

십여 년 전 내 논문을 통해 주문했다. 한국의 민요를 메이저 무대에 세우는 또 하나의 '하지메치토세' 혹은 판소리기법 그대로 메이저 무대에 승부하는 '아사자키이쿠에'가 출현할 수 있는 인식전환 말이다. 그 대답의 일부를 송가인이 해주었음을 지난 칼럼에 명토박아두었다.

송가인의 트로트가 독창적이라는 언설에 대답이 들어있다. 나는 판소리를 비롯한 남도민요의 독특한 시김새 때문이라고 생각해왔다. 송가인 열풍이 지닌 사회현상은 따로 분석하겠지만 그 신드롬을 가능하게 한 기술 중의 하나가 남도풍 시김새라는 의미다. 남도풍이라니? 송가인의 엄마는 진도 혹은 남도를 대표하는 무당이다. 송가인은 본래 판소리 전공자였다. 엄마를 도와 씻김굿 의례를 도운 적도 있다. 남도의 무가, 판소리, 민요의 시김새들이 고스란히 트로트의 발성에 이입되었다. 혹은 적지 않은 영향을 끼쳤다.

실제 그녀의 노래 창법이 그러하다. 시김새는 음을 장식하는 기술을 말한다. 연전 본 칼럼을 통해서 자세하게 논의해둔 바 있으니 참고 가능하다. 지면을 달리하여 논의하고 싶은 것은 이 시김새 중심의 창법을 아예 남도 트로트로 명명하는 것. 트로트 장르의 하위 분류라고나 할까. 판소리 등 남도소리꾼들이 트로트를 부르면 대개 이런 음색들이 나온다. 내가 제이팝까지 진출한 일본의 시마우타를 주목했고 그 바탕 혹은 배경이라고 하는 우타아소비를 연결해보고자 하는 이유다.

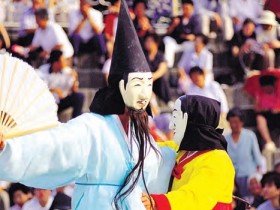

우타아소비(歌遊び)는 무엇인가. 남도 산다이 혹은 민요놀이, 민속놀이 등으로 번역될 수 있다. 시마우타를 낳은 어머니라고 해도 좋다. 일정한 규모로 동료들이 모이면 교환창(번갈아 가면서 부르는 노래)으로 자연스럽게 노래하기 시작한다. 가사가 이야기조이기 때문에 매우 길다.

축제(마쯔리)나 축하 등의 이벤트에도 노래(시마우타)는 빠지지 않는다. 아마미(奄美)의 나제시(名瀨市) 코미나토(小湊)의 하찌가쯔오도리(八月踊)가 매우 유형적이다. 우타아소비의 전형이라고나 할까. 우이도의 홍어장수 문순득이 최초로 표류했던 지방이기도 하다. 나제시에는 작은북(치진)을 치며 시마우타를 부르는 동상들을 세워두었다. 이 지방의 상징이라 생각하기 때문이다. 처음에는 4~5명이 북을 치면서 나온다. 점점 인원수가 많게 되면 작은 원과 큰 원을 만들게 된다. 치진(ジジン, 북)을 든 사람들이 북소리와 발동작 리듬을 맞추면서 춤을 춘다. 오키나와의 요아소비(夜遊び, 밤놀이)도 유사하다.

결혼 전 청소년들이 마음에 드는 이성과 함께 사탕수수를 짜는 맷돌 근처에서 혼숙하며 노래하는 풍속이 있었다. 음력 8월 15일 벌어지는 쥬고야아소비(十五夜遊び) 놀이판도 있다. 지금은 없어졌지만 미혼 남녀들이 노래를 주고받으며 춤을 추는 풍속인 모아소비(毛遊び)가 전형적이다. 여자들만의 노래춤판인 우시데크(ウシデーク)와 남자들만의 노래판인 에이사(エイサー, 흔히 북춤으로 알려져 있다)등도 노래하면서 노는 놀이라는 맥락은 크게 다르지 않다. 모두 우타아소비 범주다.

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 2공연예술로 하나가 되는 '더원아트코리아' 최재학 대표를 만나다

- 3유인촌 문체부 장관, '국제문화정책 추진전략' 발표

- 4'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

- 5김연자 "노래 좋아 달려온 50년…88 폐막식 하늘 지금도 생각나"

- 6도자의 여로 (146)<br> 분청귀얄문잔편

- 7문화체육관광부, 지역 예술단체 22개 선정

- 8전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 9무형유산‧퓨전국악 어우러진 '무등울림축제' 개최

- 10스페인의 꽃, '파두&플라멩코' 부산에서 만나다, 선착순 200명 예약

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)