기사상세페이지

부끄러움을 느낄 수밖에 없는 것도

이규진(편고재 주인)

도자기 중에는 용도를 알 수 없는 것들이 더러 있다. 시대의 간극을 뛰어넘지 못하고 끝내 단절의 아픔을 느끼게 하는 기물들. 존재하면서도 존재의 의미를 망각한 채 이름을 잃어버린 기물들 때문에 더욱 빛나는 책이 한 권 있다. 아사카와 다쿠미의 <조선도자명고>가 그것이다.

일제강점기 시절 발행된 일본어 책임에도 불구하고 도자기 그림들을 일일이 한글로 이름을 표기해 놓았으니, 이 얼마나 고맙고도 감사한 일인가. 나는 이 책이 마음에 들어 정지용의 시집 <백록담> 초간본과 교환해 소중히 간직해 오고 있다. 그런데 문제는 오늘 살펴 보고자 하는 백자쌍둥이호편이 <조선도자명고>는 물론이거니와 그 어디에서도 본적이 없는 특이한 기형이라는 점이다.

조선 후기로 오면 양념단지라는 것이 있다. 도자기도 있고 옹기에도 보이는데 네 개 정도의 작은 항아리를 한데 붙이고 위쪽에는 손잡이가 있는 형태다. 이는 여러 가지 양념을 한 곳에 모아 저장함으로서 산일의 번거로움을 해소하고 편리성을 추구하기 위한 것으로 보여진다. 백자쌍둥이호편은 두 점의 항아리를 붙이고 있다는 점에서는 양념단지와 비슷해 보이지만 실상은 판이하게 다르다. 양념단지가 조선 후기 것들인데 반해 백자쌍둥이호편의 항아리는 초기 것이다. 입술은 말아 붙이고 통동한 몸체에 평굽. 그리고 뽀얀 흰 빛깔의 유색 등 전형적인 초기 항아리 두 점을 붙여놓고 있는 것이다.

그런데 이 백자쌍둥이호편에서 눈길을 끄는 것은 각각의 항아리에 뚫려 있는 작은 구멍이다. 그냥 깨져서 뚫려 있는 것이 아니라 자세히 보면 구멍에는 돌출부, 즉 주구가 달려 있고 위쪽으로는 손잡이도 있었던 흔적들을 엿볼 수가 있다. 따라서 백자쌍둥이호편의 전체적인 모습은 각각 주구가 달린 두 점의 항아리를 붙이고 손잡이를 곁들인 특이한 형태임을 알 수 있다.

그렇다고 하면 이 백자쌍둥이호편의 용도는 무엇이었을까. 왜 두 점의 항아리에는 각각 주구가 달려 있었던 것일까. 각각의 항아리에 각기 다른 물질을 넣고 이를 용기에 따르면 자동적으로 섞이게 만든 과학적인 주전자였을까. 그럴 수도 있을 것이다. 가령 한 쪽에는 간장을 다른 한 쪽에는 식초 같은 것을 넣고 대접 같은 것에 따른다면 이 것들이 자연스럽게 섞이게 될 것은 자명한 이치인 것이다. 백자쌍둥이호편이 이를 감안해 만든 것이 사실이라면 이 얼마나 우리 조상들이 편리하고도 합리성을 추구해 만든 과학적인 산물이겠는가.

차제에 아사카와 다쿠미의 <조선도자명고> 이야기를 조금 더 해보자. 아사카와 다쿠미는 국내외로부터 조선을 사랑해 조선의 흙이 된 일본인이라는 찬사를 듣는 인물. <조선도자명고>는 1931년 5월 조선공예간행회에서 일본어로 간행된 것인데 저자인 다쿠미는 출간을 보지 못하고 세상을 떠 아쉬움을 남기는 책이다. 그런데 이 책은 앞서도 언급한 바와 같이 도자기 그림을 그리고 일일이 한글로 명칭을 적어 놓은 것이 특징이다. 따라서 한국의 도자사에 있어 빼놓을 수 없이 귀중한 책 중의 하나라고 할 수 있다. 나는 이 <조선도자명고> 원본을 정지용의 <백록담> 초간본과 교환해 소장해 오고 있다고 했지만, 내가 이를 더 소중히 여기는 것은 책 자체의 가치도 가치지만 속표지에 써 있는 초정 김상옥 시인의 붓글씨 때문이다. 시서화에 능했던 초정은 조선 백자를 끔찍이 사랑했던 인물로도 유명한데 붓글씨의 내용은 다음과 같다.

조선도자명고는 조선 사람들로 하여금 부끄럽게 하는 묘한 책이다. 저자가 존경스럽고 얄밉기도 하다. 고종 황제께 고려청자를 진상한 일인에게 이것이 어느 나라 자기냐고 물었다는 고사가 있다. 백년 아니라 천년이 지나도 이 수치를 가눌 길 없다.

짧지만 이 글에는 많은 회한이 담겨 있다. 즉 이 책을 만든 다쿠미의 업적에 대해 한없는 존경심을 나타내면서도 한 편으로는 이러한 책이 한국인이 아닌 일본인에 의해 이루어졌다는 점에서 통분을 느끼고 있는 것이다. 더구나 고종 황제 이야기에 이르면 치밀어 오르는 분노를 억제할 길조차 없어진다. 여기서 일인이란 이등박문을 지칭하는 것이다. 그런데 진상한 청자를 어느 나라 도자기냐고 물었다는 점에 이르면 그 수치를 백년 아니라 천년이 지나도 지울 길이 없다고 토로한다. 그렇다고 하면 그 수치가 단순히 고총황제만의 일이겠는가. 바로 우리 도자기에 대한 관심도 애정도 없는 우리 자신들에 대한 질문이요 질타가 아니겠는가. 내가 용도도 이름도 모르는 백자쌍둥이호편 앞에서 부끄러움을 느낄 수밖에 없는 것도 바로 그런 이유들 때문이라고 할 수 있다.

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1한글서예로 읽는 우리음악 사설(193)<br>강원도아리랑

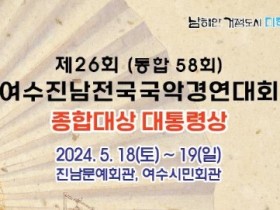

- 2제6회 시흥갯골국악대제전(06/22)

- 3춘향국악대전 판소리 명창부 대상에 이소영씨

- 4‘2024 광무대 전통상설공연’

- 5국립남도국악원, 불교 의례의 극치 '영산재', 특별공연

- 6이윤선의 남도문화 기행(145)<br>한국 최초 '도깨비 학회', 아·태 도깨비 초대하다

- 7제3회 대구풍물큰잔치 ,19일 디아크문화관광장

- 8아리랑 사이트 운영자 정창관 선생 따님 시집 보내는 날

- 9국립극장 마당놀이 10주년…“새로운 얼굴 찾아요”

- 10이무성 화백의 춤새(91)<br> 춤꾼 한지윤의 '전통굿거리춤' 춤사위

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)