기사상세페이지

이윤선(문화재전문위원)

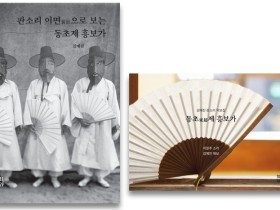

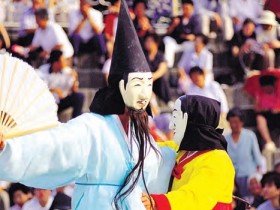

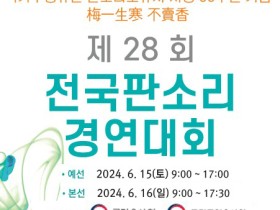

판소리가 유네스코 지정 인류 구전및 무형유산 걸작으로 등재된 것은 2003년 11월 7일이다. 2001년 종묘 제례 및 종묘 제례악이 지정되고 나서 두 번째 맞이한 경사였다. 이에 앞서 1964년 다섯 번째로 국가 무형문화재로 지정된 바 있다. 그만큼 판소리가 갖는 국내외적 위상이 크다고 할 수 있다. 유네스코 지정 판소리의 영문명은 'Pansori epic chant'이다. 에픽은 장편서사시라는 점을 강조한 것이고 찬트는 구송(口誦)이라는 점을 강조한 번역이다.

춘향전 심청전 등 예로부터 전해져 온 장편 이야기를 노래로 꾸민 장르임을 분명하게 해두었다. 또 챈트는 그레고리안 성가를 비롯해 불교의 독경이나 범패 등 성가 혹은 송가를 말하는 것이어서 반복적인 곡조로 부르는 노래 양식임을 알 수 있다. '판'은 여러 사람이 모인 자리 또는 그 장면을 말한다. 처지, 판국, 형편 등의 뜻을 지닌 말이다. '마당'이라고도 하고 '장(場)'이라고도 한다. 판소리가 마당에서 비롯된 예술 양식임을짐작하게 해준다. 따라서 판소리는 어떤 마당에서 옛이야기를 지어 부르는 노래 양식의 하나라고 정의할 수 있고, 여러 과정과 변모를 거듭해 오늘날 독립된 음악 양식으로자리 잡았다고 할 수 있다.

판소리의 음악적 기원을 전라도 무가로 여기는 연구자들의 주장이 '무가 기원설'이다. 하지만 고전소설이라고 하는 거대 서사가 있고, 판소리꾼으로 불리는 광대들의 활동 내력이있다. 문학적 지형과 음악적 재구성을 두루 살펴야 실체에 더 접근할 수 있다. 두부 자르듯 이것이다 저것이다 일방적인 규정을 하기는 어렵다는 뜻이다. 그럼에도 전라도의 억양과 말하기 방식, 노래하고 의사소통하는 방식 등이 주요하게 채택된 장르라는 점은 부인하기 어렵다. 거창하게 판소리 미학까지 따질 필요도 없이 소리 자체가 그렇다. 예컨대 '니 광한루 댕개왔노!'라고 아니리를 하면 어색한 것과 같은 이치다.

고창의 바닷가에서 나들이를 시작한다. 우리 판소리의 자존심이라는 김소희가 태어나고 자란 곳이며 판소리를 정리한 신재효의 고을이기도 하다. 전라북도 고창군 흥덕면 후포는 지금도 줄포, 우포, 사포 등 포구 혹은 옛 포구들에 쌓여 줄포만을 형성하는 지류 중 하나다. 김소희 생가는 마을로부터 포구 쪽으로 분리되어 있다. 지금은 바닷물 길이 끊겨버렸지만 고대로 거슬러 오를수록 서남해 물길과 맞닿는 공간이다. 후포의 물길을 거슬러 오르면 동학혁명의 주요 인물인 전봉준이 나고 자랐던 고을에 이르고 판소리를 정리하고 가르쳤던 신재효의 고을 고창읍에 이른다.

법성포와 변산반도를 눈앞에 두고 줄포만을 나온 배들은 서남해의 크고 작은 섬들을 거쳐 영산강에 닿고 나주에 닿는다. 김소희는 나중에 박석기가 마련한 담양 지실마을 초당에서 박동실로부터 판소리를 연마하게 되지만 광주가 영산강의 상류라는 점에서 그 문화적 맥락은 서남해 바닷길과 무관하지 않다. 서편제와 여성 판소리꾼의 탄생에 주요한 역할을 했던 흥선 대원군과 신재효의 드라마틱한 삶도 어쩌면 이 물길들을 통해서 탄생했는지도 모를 일이다. 신재효의 아버지가 수도 한양에건정(말린 물고기) 물류사업을 하며 큰돈을 벌었다는 점, 신재효 땅을 밟지 않고는 고창 땅을 지날 수 없었다는 항간의 이야기도 조선 후기 판소리 후원자들의 지형을 설명해주는 풍경들이다.

고창에서 물길을 따라 내려오면 영광, 함평, 무안, 목포를 거쳐 나주 영산포에 이른다. 서편제의 확산이 사실상 나주사람 정재근에 의해 주도되었다는 점을인정한다면 이 물길을 더욱 주목해볼 필요가 있다. 나주를 중심으로 한 전라도 서편의 판소리는 광주를 비롯해 여러 바닷길을돌며 한 지형을 형성했다.근대기 진도와 목포에서 형성한 판소리의 맥락도 눈여겨봐야할 대목이다. 일일이 거론할 수는 없지만 목포의 장월중선과 안향련, 진도의 신치선과 이병기를 기억해둘 일이다. 다시 뱃머리를 돌려 해남, 완도, 강진, 장흥, 고흥으로 향하면 우리나라 판소리의 거대 지류와 형성사를 만나게 된다.

우리 판소리를 크게 동편제와 서편제로 나누고 그 하위 분류로 보성소리와 동초소리로 나눈다. 동편제의 중요한 줄기 중 하나인 동초제는 고흥 거금도 사람 김연수가 재구성한 양식이다. 그의 호를 따서 동초제라고 한다. 동초제를 평생의 업으로 보듬고 살았던 오정숙은 그녀의 소원대로 일면식도 없는 땅 거금도 스승의 곁에 묻혔다. 서편제의 중요한 줄기 중 하나인 보성소리는 나주사람 정재근의 법통을 이은 정응민이 지금의 보성에서 재구성한 양식이다. 순창사람 박유전을 서편제의 시조로 삼긴 하지만 나주와 보성을 빼면 그 맥락을 제대로 좇기 어렵다. 내륙지역으로 들어가면 구례의 송흥록으로부터 남원, 전주의 소릿길로 이어진다. 하지만 바닷길만 통해서도 우리 판소리사의 많은 부분을 설명할 수 있다. 전라도의 해안을 나들이하며 철썩이는 파도와 탁한 뻘물과 옹기종기 모여 앉은 섬들을 마주한다. 판소리를 품은 움직이는 그림, 아니 이 풍경은 어쩌면 판소리 그 자체인지도 모른다. 남도의 판소리 마실을 가려면 바닷길을 따라 둘러보기를 권한다. (계속)

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 2공연예술로 하나가 되는 '더원아트코리아' 최재학 대표를 만나다

- 3유인촌 문체부 장관, '국제문화정책 추진전략' 발표

- 4김연자 "노래 좋아 달려온 50년…88 폐막식 하늘 지금도 생각나"

- 5'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

- 6도자의 여로 (146)<br> 분청귀얄문잔편

- 7문화체육관광부, 지역 예술단체 22개 선정

- 8전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 9무형유산‧퓨전국악 어우러진 '무등울림축제' 개최

- 10서울문화재단, 노들섬 중심으로‘노들 컬처 클러스터’구축

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)