기사상세페이지

최근에 자리를 옮긴 회사 동료들과 가본 식당이 있습니다. 간판에는 "70년 전통의 갈비와 냉면의 명가”라고 돼있는 을지로 3가 노포(老鋪) ‘조선옥’입니다. 들어서면 중앙에 서예가 장전 하남호(長田 河南鎬/1926~2007)의 휘호가 기둥을 꾸며 연조를 내세우고, 방마다 고화(古畵)가 걸려 분위기를 내는 집입니니다. 두리번 거리다 뭘 시켜 볼까하고 후면 벽의 메뉴판을 봅니다. 그런데 ‘대구탕’이란 것이 눈에 뜁니다. 갈비탕과 가격이 같아 제법 고급 음식인듯합니다. 그런데, 고기집에 왠 대구탕이?

칼 친 무우에 고추장으로 간하고, 토막 낸 두 덩이에 눈 하나 반쯤 뜬 머리가 국물 위로 나온 대구탕을 그리며 침을 삼킴니다. 입이 큰 생선이라 한자로는 ‘大口’ 또는 ‘夻’(대구 화)로 쓴답니다. ‘夻’자는 우리식 한자라네요. 메뉴판에 한자를 병기하지 않아 다시 봅니다. 그랬더니 괄호 안에 작은 글씨가 보입니다.

"한우+국내산 육우”

‘국내산 소고기로 만든 탕’이란 말인 듯하여 다시 고개를 갸우뚱해 봅니다. 그래서 밑반찬을 놓는 아주머니께 물었습니다.

"대구탕이 생선 대구가 아니네요?”

"예, 그게 아니고 육개장요”

그러면 그렇지. 육개장, 반갑지 않을 수 없습니다. 날씨도 으스스하고, 요즘 어지간한 식당에서는 육개장 맛을 보기도 쉽지 않기 때문입니다.

"예, 육개장, 그거로 주세요.”

연상을 합니다. 빨간 국물에 잘게 찢은 소고기와 토란대, 고사리, 숙주가 주재료인 탕이지요. 당연히 따끈하겠지요? 군침을 삼킵니다. 아, 그 순간 양은 냄비에 대구탕이 나왔습니다. 그런데 받는 순간, 바로 육개장이 아님을 알게 됐습니다. 수저를 넣고 국물을 뜨며 보니 뿌연 국물에 너댓 덩이 고기에 무른 대파 중심의 탕이 아닙니까? 육개장이라고 했는데~!

아 그렇다면, 이 ‘대구탕’이란 이름에는 곡절이 있다는 것이 아니겠습니까? 그리고 한자 표기가 있을 수도 있다는 말이 아니겠습니까? 다시 생각으로 빠집니다.

30여년 전의 기억이 되살아났습니다. kbs에서 특집으로 <조선통신사>라는 프로그램을 제작할 때였습니다. 18세기 초 조선통신사 기록을 찾기 위해 ‘조선실록(朝鮮實錄)’ 번역본과 ‘매천야록’ 같은 자료를 뒤지게 되었는데, ‘승기악(勝妓樂)’이란 말을 보고 의아해 한 적이 있었습니다. ‘승기악’, 이길 勝, 기생 妓, 풍류 樂, 분명 실록의 기록이니 우리식 번역어가 아닌가라는 생각은 하였습니다.

1748년 2월의 조선통신사 종사관 기록에 나옵니다. 일본에 도착한 조명채(1700∼1764)가 이키시마(壹岐島)에서 음식을 대접받습니다. 영접관이 와서 역관에게 말하기를, "도주(島主)가 사신단에게 승기악(勝妓樂)을 보낼 터이니, 점심은 잠시 천천히 드십시오”라고 했습니다. 이어 기술하기를 "승기악은 저들의 가장 맛 좋은 음식이라고 하며 손수 만들어 냈다. 이는 마치 우리나라의 열구자탕(悅口資湯)과 같은 것이며, 그 빛이 희고 탁하며 장맛이 몹시 달지만 그리 별미인지도 모르겠다.”라고 썼습니다.

‘승기악’을 우리 궁중음식 ‘열구자탕’과 비유했으니 분명 일본 대표음식의 우리식 표현이라고 확신했습니다. 또 다른 자료도 보았습니다. 위의 기록보다 15년 후인 1763년 조선통신사 정사 조엄(1719∼1777)의 기록에서 구체적으로 확인하였습니다. 11월 29일 기록에 "도주가 승기악을 바쳤다. 승기악이란 생선과 나물을 뒤섞어 끓인 것으로 저들의 일미라 하여 이름 붙인 것이나 그 맛이 어찌 우리의 열구자탕을 당하겠는가”라고 했습니다.

역시 여기에서도 열구자탕과 비교를 했습니다. ‘悅口’란 입을 기쁘게 한다는 말이니 맛있다는 표현이지요. 실제 열구자탕은 신선로(神仙爐)에 여러 어육(魚肉)과 채소를 색스럽게 넣어 끓인 것으로 궁중음식을 대표하는 고급 음식이지요. 두 번째 기록에서는 ‘생선과 나물을 뒤섞어 끓인 것’이라고 해서 주재료와 조리법을 언급하여 비교했는데, 이것으로 보면 일본 음식 중 짐작되는 것이 있지 않습니까? 이 것이 조선말기 일본인들이 부산이나 경남 남부에 집거하면서 우리가 기록한 자료에서 확인됩니다.

19세기 초반 김해에서 유배생활을 하였던 낙하생 이학규(李學逵/1770∼1835)의 문집 ‘낙하생집(洛下生集)’의 기록입니다. "승가기(勝歌妓)는 맛있는 고기 국물의 이름이다. 만드는 법은 대마도에서 왔다”고 했습니다. 여기에서는 ‘승기악’이 아닌 ‘승가기’로 표기 됩니다. ‘악’이 ‘가로’ 바뀌고 ‘기’가 앞으로 왔습니다. 이를 주목하면 ‘승기악’이나 ‘승가기’에서 ‘악’과 ‘가’의 뜻과 음가를 차음(次音)한 것임을 알 수 있습니다. 바로 ‘스키야기(すき焼き)’입니다. 뜻을 표현하였다면 "음악과 기생의 기예를 이길 만큼 맛이 뛰어난 음식”이 되고, 차음의 결과라면 ‘스키야키’의 ‘승기악’ 또는 ‘승가기’로 표현한 것입니다.

‘대구탕’, 반쯤 먹도록 머리를 굴려 봅니다. 뜻을 표현한 것일까? 아니면 음가를 음차한 것인가? 나온 탕은 나름의 맛을 갖고 있습니다. 국물도 진하고, 육질도 연하고, 파도 잘 물러 은근한 맛을 냅니다. 그런데 수저와 양은이 닿는 소리가 나도록 까지 머리를 굴리며 ‘한우(쇠고기/肉/大牛)’, ‘파(派/대파)’, ‘푹 고은 국물(탕)’과 ‘대구’를 조합해도 영 떠오르지가 않습니다. 에라, 주인장에게 물어봐야겠습니다.

"저 대구탕이 무슨 말예요”

아마. 이 질문을 수 없이 들었나 봅니다. 대수롭지 않게 카드를 꼽으며 지나기듯 말합니다.

"개고기 보신탕을 대신한다는 말이예요. 대신 대, 개구, 국물 탕입니다.”

"아! ‘代-狗-湯’, 말 되네, 말이 되네요!”

'스키야기'가 '승기악'(승가기)으로 음가와 의미가 결합한 우리식 조어이고, 이 '대구탕'은 오직 대안 의미만을 담은 조어이네요.

"와 누가 작명한 것일까? 대~박!"

아마도 1988년이후가 되겠지요?

‘보신탕’은 88올림픽을 계기로 ‘영양탕’으로 개명, 잠시 일반화 되다 2002년 월드컵 경기를 계기로 영양탕 업소가 줄어들어 지금은 서울 시내에서는 찾을 수가 없게 되었습니다. 이제 ‘補身湯+營養湯’으로 영양 보충을 하려면 대구탕이 대용임을 알게 되었습니다. 이번 주말 점심은 동료들과 또 한번 대구탕을 먹어야겠습니다. 코로나로 지친 올 겨울 몸보신을 위해!(三目 記)

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1여설뎐(女說傳)- 창작하는 타루의 ‘정수정전’

- 2날씨도 영웅시대를 막을순 없다<br> 임영웅 "팬들과 큰꿈 펼칠게요"

- 3토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 4'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

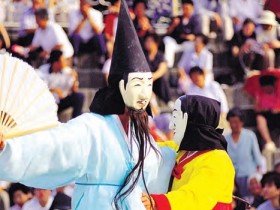

- 5전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 6영남의 '강태홍류 산조춤' 전승하는 보존회장 김율희

- 7"과거춤 복원해 다시 추는 기분"…김매자 '한국무용사' 재발간

- 8제10회 전국공주아리랑민요경창대회 대상 서승연 수상

- 9日닛산서 9주년 세븐틴, 이틀간 14만명 환호<br>"후회없이 불태웠다"

- 10한글서예로 읽는 우리음악 사설(195)<br> 정선아리랑